近年、移動が容易で機動的に設置可能なコンテナを、平常時と災害時の双方で医療や防災に役立てる動きが見られます。2024年の能登半島地震の被災地では、医療、トイレ、入浴、洗濯などの機能を有した高付加価値コンテナが設置され、その有効性が実証されました。本記事は、国土交通省がまとめた『「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン』1(以下、「本ガイドライン」とする)の内容を整理し、高付加価値コンテナの特徴や活用方法、設置・移動時の注意点等を解説します。

道の駅における高付加価値コンテナ活用の背景

2024年1月1日に発生した能登半島地震は、被災地域における基本的な生活環境の確保の重要性を改めて浮き彫りにしました。この経験から、災害時の支援ニーズは多岐にわたるため、被災地域内だけでの対応には限界があることが明確になりました。このような状況を踏まえ、国土交通省は、機動的に設置が可能なコンテナの活用に着目しています。コンテナは、平常時に活用可能でありながら、災害時には被災地へ即座に運搬して利用できるという特徴を持っています。政府としても、2023年3月に内閣官房が「医療コンテナの活用に関する手引き」を策定するなど、医療や防災分野でのコンテナ活用への関心が高まっています。

また、道の駅は現在、道の駅が地方創生・観光を加速する拠点となることを目指す「第3ステージ」の取り組みを進めています。この取り組みの中で、道の駅には平常時の地域活性化拠点としての役割と、災害時の防災拠点としての役割という二つの重要な機能が求められています。コンテナの活用は、これらの役割を効果的に果たすための有効な手段として注目されています。

高付加価値コンテナとは

高付加価値コンテナは、本ガイドラインで以下の2つの条件を満たすものと定義されています:

・運用場所を柔軟に変更できる可動性を備えていること

・従来の活用方法を超えた新たな価値を付加し、平常時・災害時に有効活用できる空間としてのコンテナであること

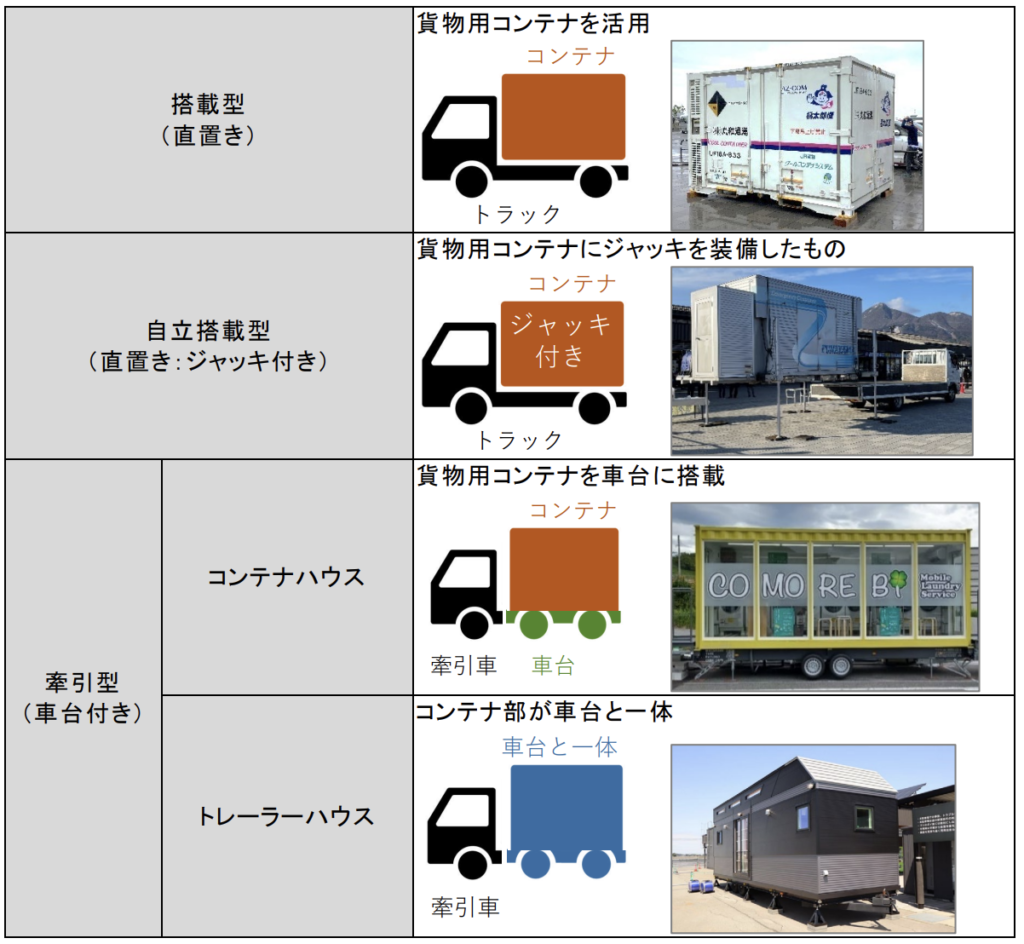

これらのコンテナは、大きく3つのタイプに分類されます:

1.搭載型:

・一般的な海上輸送コンテナや鉄道コンテナである

・経済性と汎用性に優れている

・運搬時にはフォークリフトやクレーン車が必要

・防災トイレや多目的貸しスペースなどの活用事例あり

2.自立搭載型:

・ジャッキなどを装備したコンテナ

・フォークリフトやクレーンなどの作業が不要で可動性に優れる

・物販や備蓄倉庫などの活用事例あり

3.牽引型:

・コンテナハウスやトレーラーハウスなど

・牽引車両のみで運搬可能

・コインランドリーや休憩スペースなどの活用事例あり

なお、コンテナの選定にあたっては、移動の容易さ、用途、法的位置づけなどを考慮する必要があります。特に法的には、設置状況によって建築基準法の「建築物」や道路運送車両法の「自動車」として扱われる可能性があり、それぞれの基準への適合が求められます。

高付加価値コンテナの基本的な活用方法

高付加価値コンテナは、平常時の道の駅の機能強化と、災害時の支援機能という二つの役割を担っています。これらの機能を効果的に活用するためには、以下の点に留意する必要があります。

1.ライフラインの確保(電気・水道等)

平常時は既存のライフラインに接続しますが、災害時には独立したシステムが望ましいです。井戸水、給水車、太陽光発電、発電機など、状況に応じた代替手段を確保することが重要です。

2.関係法令への対応

コンテナの機能に応じて、必要な営業許可の取得や法令への適合が求められます。

3.適切な設置場所の選定

利用者の動線やバリアフリー化、安全性を考慮した設置場所の選定が必要です。特に道の駅の道路区域に設置する場合は、道路管理者による占有許可が必要となります。

4.移動時の手続き

コンテナ運搬時には、特殊車両通行手続きが必要となることがあります。ただし、災害時の緊急運搬については、手続きが省略化される場合があります。

高付加価値コンテナの応用的な活用方法

特定の道の駅における単一用途としての活用だけでなく、以下のような応用的な活用方法も想定されています。

1.複数の道の駅による共同利用

高付加価値コンテナの導入費用の確保、平常時の稼働率を最適化するため、複数の道の駅で共同購入・利用する方式が考えられます。一つのコンテナもしくは複数種類のコンテナを複数の道の駅で期間ごとにローテーションさせることが考えられます。

具体的な活用例として:

・休日は子育て世代の多い道の駅Aでベビールームとして使用

・平日は高齢者向けの散髪サービスを道の駅Bで提供

・週末のイベント時は道の駅Cで飲食ブースとして活用

・連休期間中は道の駅Dでアウトドアレジャー客向けのランドリー施設として運営

2.提供機能の転換

トイレや入浴施設などを除き、内装を簡易に変更可能なコンテナは、状況に応じて機能を転換することが考えられます。例えば、平常時は物販用の商品棚を設置し、災害時には机や椅子を設置して災害対策拠点として活用することです。

3.コンテナ同士の連携

広域に点在するコンテナを災害時に被災地へ集中的に派遣することできれば、より効果的な被災地支援を実現できます。

例えば、一般社団法人助けあいジャパンによる「みんな元気になるトイレ」プロジェクト4があります。これは、全国の自治体がトイレトレーラーを1基ずつ保有し、災害時に被災地へ集結させるため、ふるさと納税による資金確保を推進するものです。

4.情報提供・PR媒体としての活用

コンテナの外装・内装にデジタルサイネージやラッピングを施すことで、様々な情報提供が可能です。

平常時の情報提供例:

・道路交通情報や天気予報

・周辺観光地への周遊促進情報

・医療・行政サービスに関する情報

・ふるさと納税の案内

災害時の情報提供例:

・道路交通情報、天気予報

・避難者向け支援情報(避難所、物資配給など)

・派遣元自治体のPR情報

このように、高付加価値コンテナは様々な用途に柔軟に対応できる施設として、効果的な活用が期待されています。

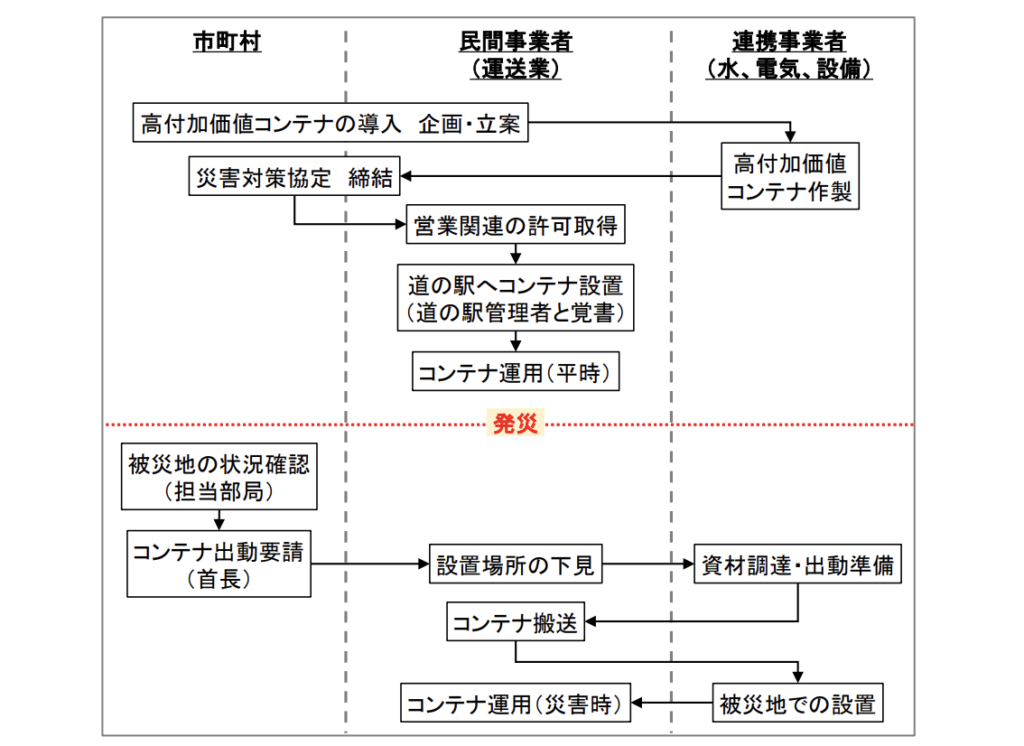

高付加価値コンテナの活用にあたって配慮すべき事項

高付加価値コンテナを効果的に活用するために配慮すべき事項として、まず設備の日常点検と維持管理が重要です。定期的な点検・修繕を行い、特に建築物として使用する場合は構造耐力上の安全性を確保する必要があります。また、コンテナの移動・設置・設備稼働については、市町村、道の駅関係者、民間事業者など、様々な関係者との事前確認、調整が重要です。特に費用負担と役割分担を明確にし、作業マニュアルを準備しておくことが望ましいでしょう。

災害時の円滑な対応のために、市区町村間の相互応援協定の確認も重要となります。また、高付加価値コンテナを配置する道の駅について、地域防災計画への反映や、道の駅BCPの策定を行い、必要な人員体制や対応手順を事前に定めておく必要があります。さらに、定期的な運用訓練を実施し、実践的な対応力を高めることも重要です。安全・安心面では、バリアフリー環境の確保が必要です。特に災害時、要配慮者の避難生活のストレス軽減を図る上でも、その実施が重要です。また、更衣室やトイレ、診療所などではプライバシーの確保も重要な配慮事項となります。これらの配慮事項を適切に実施することで、高付加価値コンテナは平常時から災害時まで、効果的に活用することができます。地域の特性や状況に応じて、必要な対策を講じることが望ましいでしょう。

利用可能な各省庁の予算制度

高付加価値コンテナの導入には、用途に応じて様々な省庁の予算制度が活用できます。主要な制度を3つご紹介します。

1つ目は、国土交通省の「社会資本整備総合交付金(道路事業)」6です。この制度では、道の駅のトイレ、防災施設、子育て支援施設等の整備に活用できます。例えば、24時間利用可能なベビーコーナーの設置や、衛生管理の改善などが補助の対象となります。

2つ目は、総務省の「緊急防災・減災事業債(地方債)」7です。緊急性、即効性がある防災、減災のための地方単独事業等が対象となります。例えば、非常用電源の整備や防災資機材等備蓄施設、トイレトレーラーの整備などに活用可能です。地方債充当率100%で、元利償還金の70%が地方交付税措置される特徴があります。

3つ目は、環境省の「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業」8です。コンテナハウスなどの独立型施設に、高機能空調や再生可能エネルギー設備等を導入する際に活用できます。補助率は対象経費の1/2となっています。

これらの予算制度を活用することで、高付加価値コンテナの導入にかかる財政負担を軽減することができます。地域のニーズに合わせて適切な制度を選択することが重要でしょう。

能登半島地震における高付加価値コンテナの活用事例

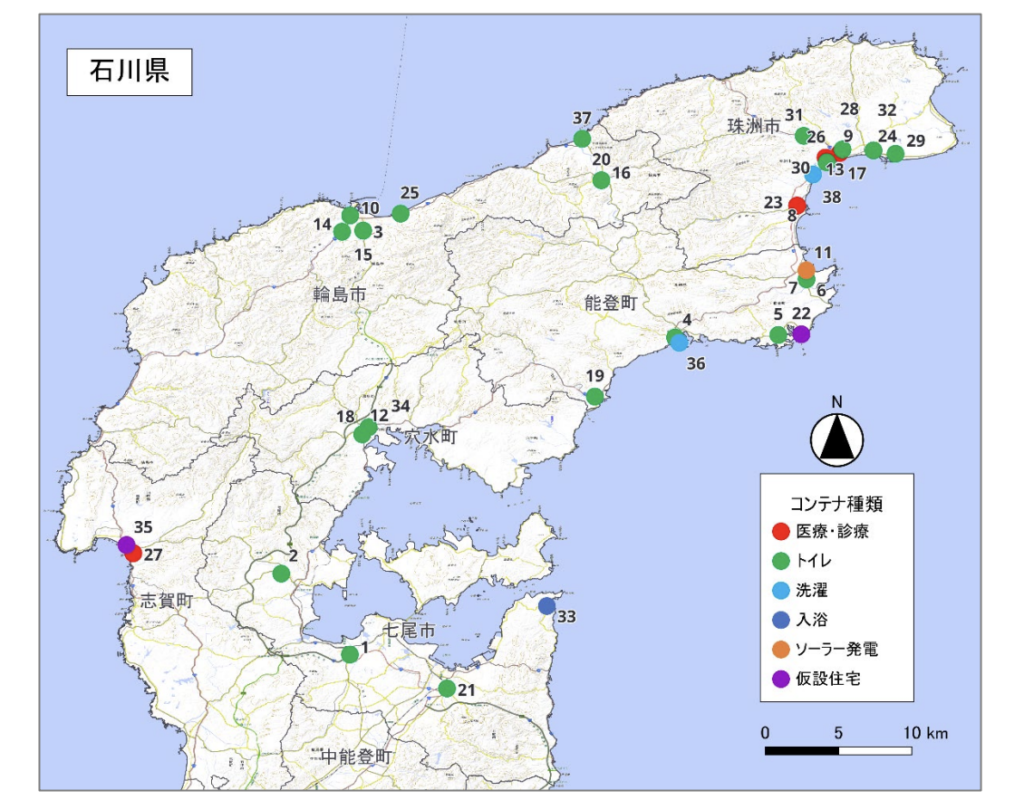

能登半島地震では、能登半島全域でライフラインが機能停止する深刻な被害が発生しました。この災害対応として、様々な高付加価値コンテナが被災地で活用されました。2024年2月14日時点で確認されたコンテナ派遣数は44件に上り、被災地のニーズに応じて多様な機能のコンテナが派遣されています。発災直後は、避難所となった学校や病院を中心にトイレコンテナが優先的に設置され、緊急性の高い衛生環境の確保が図られました。同時に、医療・診療コンテナも配置され、入院施設や診察室、さらには陰圧設備を備えたタイプなど、医療支援体制の強化に貢献しました。

また、ライフライン復旧支援として、ソーラーハウスコンテナによる電力供給も実施されました。そして時間の経過とともに、避難生活の質の向上を目的として、入浴施設や洗濯機を備えたコンテナの設置が増加していきました。さらに、一部ではトレーラーハウス型の高付加価値コンテナが仮設住宅として活用され、被災者の居住環境確保にも役立てられています。これらの事例は、高付加価値コンテナが被災地の状況やニーズの変化に応じて、柔軟に対応できる有効な支援手段であることを示しています。特に、必要な機能を持つコンテナを適切なタイミングで導入できる点が、その実用性を裏付けています。

【出典・参考資料一覧】

- 【1】国土交通省「道の駅案内(「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン)」 ↩︎

- 【2】国土交通省「道の駅案内(「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン)」 ↩︎

- 【3】国土交通省「道の駅案内(「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン)」 ↩︎

- 【4】一般社団法人助けあいジャパン「みんな元気になるトイレ」 ↩︎

- 【5】国土交通省「道の駅案内(「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン)」 ↩︎

- 【6】国土交通省「社会資本整備総合交付金等について」 ↩︎

- 【7】総務省「自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き(全体版)」 ↩︎

- 【8】環境省「令和6年度「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業(LCCO2削減型の先導的な新築ZEB支援事業 ほか)」の追加公募開始について」 ↩︎

- 【9】国土交通省「道の駅案内(「道の駅」における高付加価値コンテナ活用ガイドライン)」 ↩︎