最近、「エネルギーミックス」という言葉を耳にする機会が増えました。エネルギー価格の高騰や安定供給、環境保全の観点からエネルギーミックスが注目されています。

本記事では、エネルギーミックスが求められる理由、日本のエネルギーに関する課題とその対策、そして私たちができることについて、分かりやすく解説していきます。

エネルギーミックスの基本

エネルギーミックスとは、電力を供給する際にさまざまなエネルギー源(再生可能エネルギー、原子力、火力発電など)をバランスよく組み合わせることを指します。これにより、一つのエネルギーに依存するリスクを低減し、安定した電力供給を実現することが目的です。特に日本では、エネルギー自給率が低いため、エネルギーミックスの最適化が重要視されています。

なぜエネルギーミックスが必要なのか?

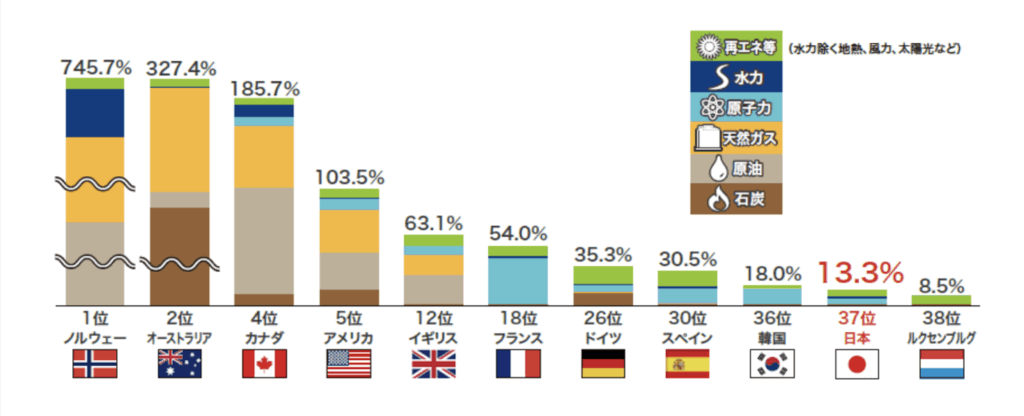

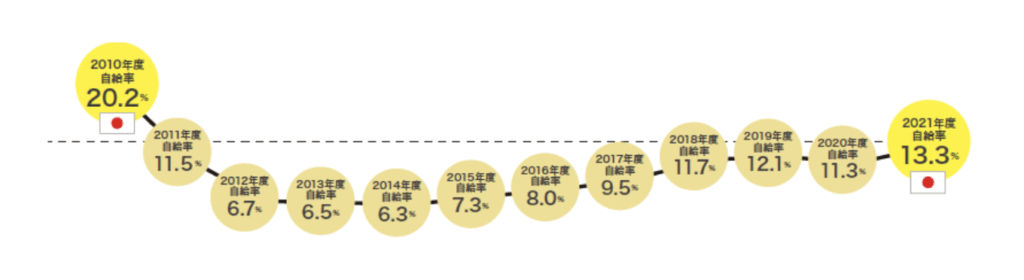

日本のエネルギー自給率※1は、主要国の中でも特に低く、国内のエネルギー供給の大部分を輸入に依存しています。そのため、国際市場で大きな変動が起これば、日本は深刻な影響を受ける可能性があります。

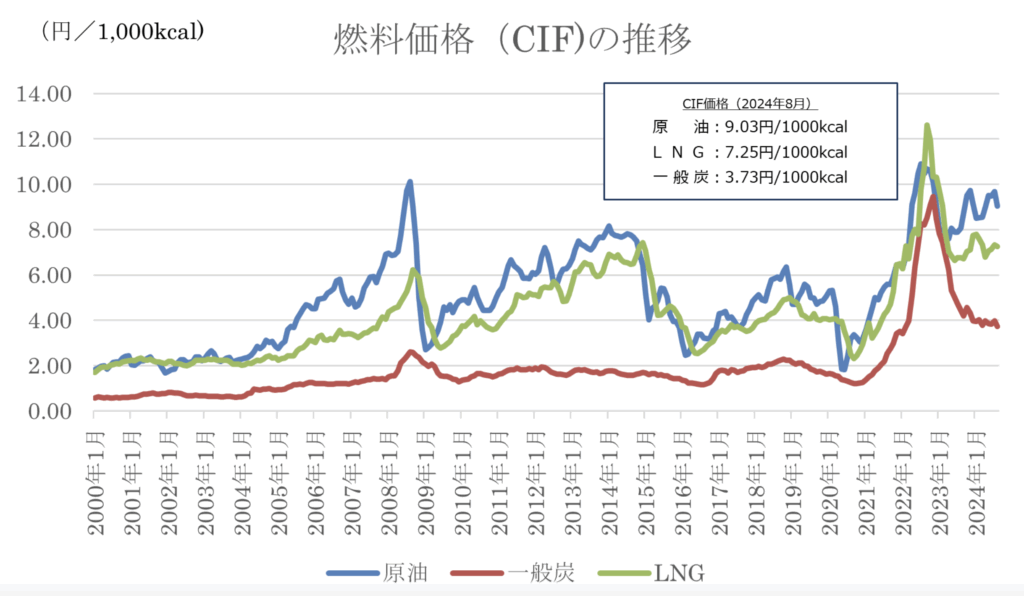

例えば、ロシアによるウクライナ侵攻の際には、エネルギー価格が急騰しました。ロシアは化石燃料や天然ガスの主要供給国であったため、その影響は世界的に広がり、エネルギー市場の混乱を引き起こしました。

このように、世界の情勢が不安定な中で、エネルギー供給のリスクを分散し、安定性を確保するためには、「エネルギーミックス」の考え方が非常に重要です。さまざまなエネルギー源を組み合わせることで、一つの供給元に依存するリスクを減らし、持続可能なエネルギー供給を実現することが求められています。

※1 国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で産出・確保できる比率

日本は化石燃料に依存

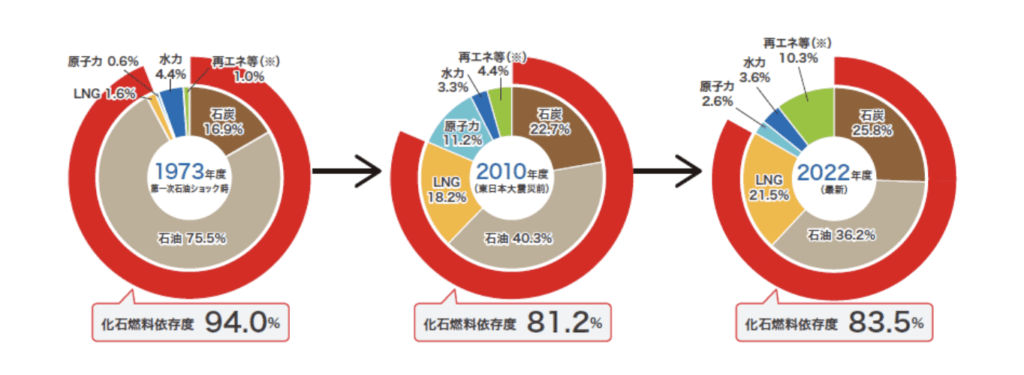

日本のエネルギー供給は、海外から輸入される石油・石炭・天然ガス(LNG)といった化石燃料に大きく依存しています。特に、東日本大震災以降はその依存度がさらに高まり、2022年度には全体のエネルギー供給の約83.5%を化石燃料が占める状況となっています。

日本はなぜ石炭火力発電の活用を続けるのか?

日本では再生可能エネルギーの導入が進んでいるものの、発電量を安定的に制御することが難しい状況にあります。そのため、エネルギー資源が限られている日本においては、供給や経済性の面で優れた石炭を一定の割合で活用しています。

その一方で、石炭火力発電については、電源構成の中での割合を減少させる方針が示されており、安定供給の確保を前提としながら、より持続可能なエネルギー政策への移行が進められています。

現在の化石火力発電

石炭は安定したエネルギー供給源として活用されていますが、大気汚染物質や地球温暖化の要因となるCO2を排出するという環境面の課題があります。特に、他の化石燃料と比較してCO2の排出量が多いため、使用する際にはさまざまな工夫が必要です。

その対策の一つとして、石炭火力発電の技術革新が進められています。石炭火力発電と聞くと、黒い煙を大量に排出するイメージを持つ方もいるかもしれませんが、近年では環境負荷を大幅に低減する技術が導入されています。例えば、横浜市の磯子石炭火力発電所では、「クリーンコール技術」を採用し、窒素酸化物(NOx)を92%、硫黄酸化物(SOx)を83%、粒子状物質(PM)を90%削減するなど、大気汚染物質の排出量を大きく抑えています5。

特に日本は、世界最高水準の発電効率を誇る技術を有しており、より少ない燃料で多くの電力を生み出せる仕組みを構築することで、CO2排出量の削減を実現しています。今後もさらなる技術開発を進め、発電効率の向上と環境負荷の低減に取り組んでいく方針です。

日本におけるエネルギーの基本方針

日本におけるエネルギーミックスの基本方針は「S+3E」です。

「S+3E」とは、下記の4つの英単語の頭文字から組み合わされており、これらを同時に実現することが日本のエネルギー政策の基本的な方針です。

・Safety(安全性)

・Energy Security(安定供給)

・Economic Efficiency(経済性)

・Environment(環境)

次にそれぞれの内容を見ていきます。

Safety(安全性)

日本のエネルギー政策において、safety(安全性)は最も重要な大前提とされています。2011年の東京電力福島第一原子力発電所での事故の教訓を踏まえ、原子力発電を含むすべてのエネルギーの安全対策が強化されています。また、再生可能エネルギーの導入が進む中、太陽光発電設備の飛散や崩落など、自然災害によるリスクも指摘されており、これらの新しい電源に対する安全対策も必要不可欠です。どのエネルギーを活用するにせよ、絶対的な安全は存在しないため、より高い安全性を追求し続けることが求められています。

Energy Security(安定供給)

ロシアのウクライナ侵攻を受け、エネルギー輸入のリスクが改めて注目されています。一国や特定地域への依存は、国際情勢の変化によって供給が不安定になる可能性があります。また、ホルムズ海峡やスエズ運河などの「チョークポイント」での輸送トラブルも懸念されます。そのため、多様なエネルギー源を確保し、輸送ルートを分散させることが求められます。さらに、エネルギー自給率の向上や自然災害に強いエネルギーシステムの構築も重要です。エネルギーは生活や経済活動に不可欠なため、Energy Security(エネルギーの安定供給)を確保するための対策が必要とされています。

Economic Efficiency(経済性)

2021年以降、ガソリン代や電気料金が上昇している主な要因は、世界的な燃料需給のひっ迫です。新型コロナウイルスからの経済回復による需要の急増、天候不順や災害、化石燃料採掘への投資控え、さらにはロシアのウクライナ侵攻などが影響しています。また、再生可能エネルギーの普及による「賦課金」の増加や、エネルギーの生産効率も価格に影響を与えています。エネルギー価格の上昇は、生活や経済活動に広く影響を及ぼすため、エネルギー政策ではEconomic Efficiency(経済効率性)を考慮し、安定した供給とコストのバランスを取ることが重要です。

Environment(環境)

気候変動対策として「カーボンニュートラル」や「脱炭素」が注目される中、日本のCO2排出はエネルギー由来のCO2排出量が大きな割合を占めており、クリーンエネルギーへの転換が求められています。企業や個人の間でも環境に優しいクリーンエネルギーへの関心が高まっています。加えて、発電時のCO2排出だけでなく、ライフサイクル全体でのCO2排出量や、大気汚染物質(SOx・NOx)、放射性廃棄物の処理なども考慮する必要があります。こうしたEnvironment(環境適合)の観点も、エネルギー政策において重要な要素となっています。

カーボンニュートラル実現に向けた課題と今後の展望

日本は、第7次エネルギー基本計画7において、2030年度の温室効果ガス46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けます。2035年度60%削減、2040年度73%削減、2050年カーボンニュートラル実現という野心的な目標を掲げ、その達成に向けたエネルギー政策の方向性を明確にすることを重要な課題としています。一方で、原子力発電の活用や、火力発電の脱炭素化に関する議論も続いており、技術革新と政策の整合性が求められます。今後、日本のエネルギーミックスはどのように変化するのか、引き続き注目が必要です。

【出典・参考資料一覧】

- 【1】資源エネルギー庁「広報パンフレット「安定供給(エネルギー自給率の推移)」 ↩︎

- 【2】資源エネルギー庁「広報パンフレット「安定供給(エネルギー自給率の推移)」 ↩︎

- 【3】資源エネルギー庁「広報パンフレット「安定供給(エネルギー自給率の推移)」 ↩︎

- 【4】資源エネルギー庁「なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み」 ↩︎

- 【5】資源エネルギー庁「なぜ、日本は石炭火力発電の活用をつづけているのか?~2030年度のエネルギーミックスとCO2削減を達成するための取り組み」 ↩︎

- 【6】資源エネルギー庁「エネルギー政策を考えるための、4つの理想」 ↩︎

- 【7】資源エネルギー庁「エネルギー基本計画について(第7次エネルギー基本計画)」 ↩︎