再生可能エネルギー(再エネ)は、2012年に導入された「固定価格買取制度(FIT制度)」によって、急速に普及が進んできました。今後、日本が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の目標を達成するためには、再エネを最優先とする方針のもと、その導入をさらに拡大し、主要な電源として位置付けることが求められています。この目標に向けた新たな取り組みの一つとして「フィードインプレミアム制度(FIP制度)」が2022年4月から施行されています。本記事では、FIP制度のしくみについて改めて詳しく解説します。

FITからFIPへ。再生可能エネルギー普及の新たなステップ

2012年、再エネの普及が進んでいなかった時期に、その導入を促進するためFIT制度が設けられました。この制度では、再エネ発電事業者を増やし、再エネの導入を拡大することを目的に、再エネ発電によって生み出された電力を、あらかじめ決められた価格で買い取るよう電力会社に義務付けています。この仕組みによる支援が功を奏し、再エネは急速に普及しました。

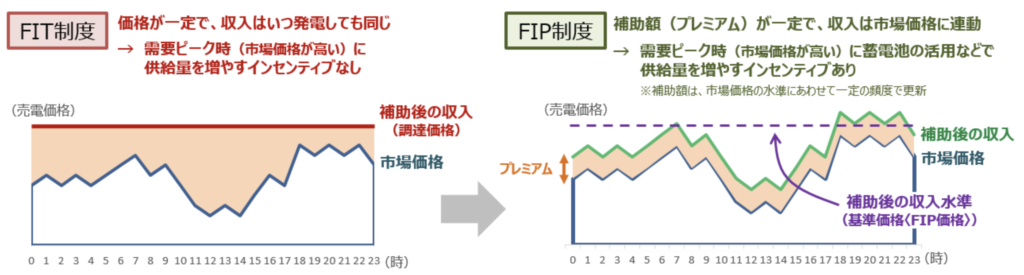

しかし、FIT制度の導入によっていくつかの課題も浮き彫りになりました。その一つが、電力利用者である国民が負担する「賦課金」です。電力会社が再エネ電気を買い取るためのコストの一部は電気料金に上乗せされており、再エネのさらなる普及を進める上では、こうした負担を可能な限り抑えることが重要です。また、FIT制度は電力市場の価格や需要動向と切り離された形で運用されており、再エネ発電事業者はいつ発電しても同じ価格で電力を買い取ってもらえます。このため、電力の需要と供給のバランスを考慮する必要がありませんでした。

しかし、再エネを主力電源として位置付けるためには、火力発電など他の電源と同様に、電力市場の状況や需要に応じた発電を行う自立した電源に変えていく必要があります。そこで2020年6月、再エネを電力市場に統合するための段階的な措置として、市場価格に連動した発電を促すFIP制度の導入が決定されました。

出典:経済産業省資源エネルギー庁webサイト

FIP制度の基準価格とプレミアムの仕組み

FIP制度は再エネの普及を進めるために、欧州などで既に採用されている仕組みです。この制度では、FIT制度のように固定価格で電力を買い取るのではなく、再エネ発電事業者が電力を市場で販売した際に、その売電価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せする形で支援を行います。FIT制度では、電力会社が再エネ電力を購入する際に1kWhあたりの価格(調達価格)が事前に定められています。同様に、FIP制度でも「基準価格(FIP価格)」が設定されています。

この基準価格は、再エネ電力を効率的に供給するために必要なコストを基にしており、さまざまな要因を考慮した上で決められます。また、「参照価格」という指標も設定されます。この参照価格は、発電事業者が市場で電力を取引した際に得られる収入を示すもので、内容については後ほど詳しく説明します。参照価格は市場価格に連動し、毎月見直されます。FIP制度では、この基準価格と参照価格の差額が「プレミアム」として発電事業者に支払われます。

つまり、発電事業者は市場で売電した金額に加えて、このプレミアムを収入として受け取ることができます。このプレミアムは市場価格に応じて変動するため、1カ月ごとに更新される仕組みとなっています。FIP制度により、再エネ発電事業者は市場価格を意識した運営を行うとともに、安定した収益を確保しつつ、再エネのさらなる普及が期待されています。

市場と連動する「参照価格」の決め方

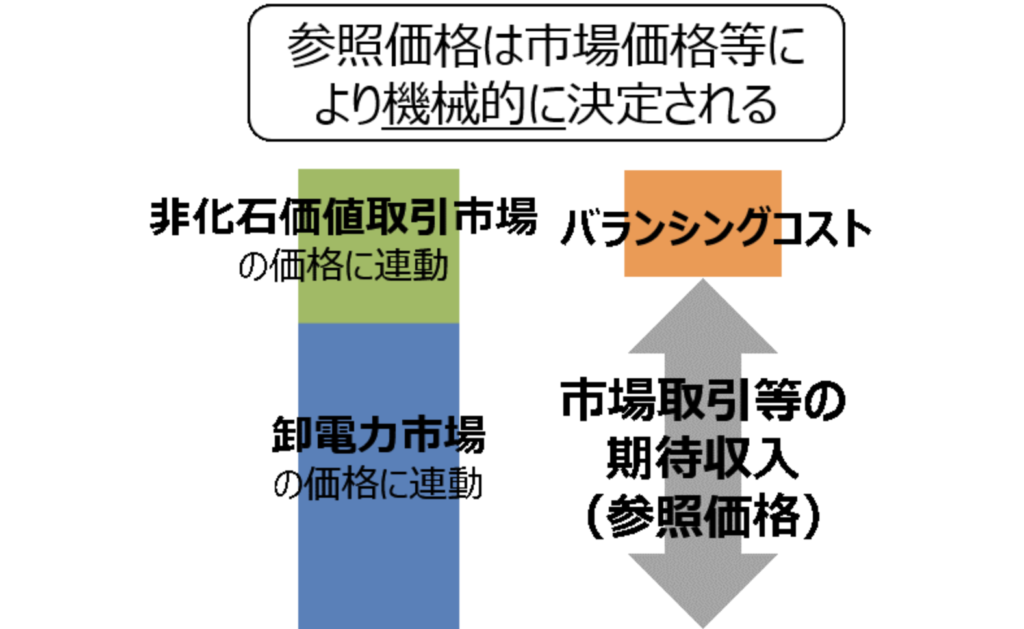

では、「参照価格」の内訳はどのようになっているのでしょうか。

参照価格は、次のようにして決まります。

①「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格+②「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格-③バランシングコスト=参照価格(市場取引などの期待収入)

出典:経済産業省資源エネルギー庁webサイト

市場と連動する「参照価格」はどうやって決まる?

電力の取引が行われる市場には、「卸電力市場」と「非化石価値取引市場」の2つが存在します。「非化石価値」とは、石油や石炭などの化石燃料を使用せずに発電された「非化石電源」が持つ環境的な価値のことで、再エネ電力にもこの「非化石価値」が含まれます。そのため、再エネ電気による市場取引で得られる収入は、①卸電力市場での電力販売収入と、②非化石価値取引市場での収入を合わせたものとなります。

また、FIP制度では、再エネ発電事業者は発電量の見込みである「計画値」を作成し、それを実際の「実績値」と一致させることが求められます。このプロセスを「バランシング」と呼びます。もし計画値と実績値に差(インバランス)が生じた場合、その差を埋めるための費用を事業者自身が負担しなければなりません。この点は、FIT制度では再エネ発電事業者が免除されていた部分です。さらに、FIP制度では、再エネ発電事業者が他の発電事業者と同様にバランシングを行う必要があるため、インバランスにかかる費用を考慮して、再エネ発電事業者には、バランシングコストとして、再エネ電気の供給量に応じてkWh当たり一律の額が支払われます。

またバランシングコストについては、発電量の予測や予測誤差への対応が、再エネ発電事業者がFIT制度からFIP制度に移行するに当たってのボトルネックになっているため、再エネ発電事業者がFIP制度として運転を開始してから3年間のバランシングコストを時限的に見直す措置を、2024年度より開始しました。このように、FIP制度は再エネ発電事業者が市場原理に基づいた運営を行いながらも、過渡期の負担を軽減するための仕組みを整えています。

FIP制度がもたらす電力市場や電気事業全体にとってのメリット

FIP制度では、再エネ発電事業者がプレミアムを受け取ることで、再エネへの投資を促すインセンティブが提供されます。また、電力市場の需給バランスを意識し、市場価格が高いタイミングで電力を売電するために蓄電池を活用するなど、事業者が工夫をすることで収益をさらに拡大できるメリットがあります。再エネ発電事業者が需給バランスを考慮した発電を行うためには、蓄電池の積極的な導入や発電予測技術の向上が進むことが期待されており、これにより再エネが電力市場へ統合される流れが加速すると考えられます。

一方で、FIP制度の下では、すべての再エネ発電事業者がバランシングを独自に行えるわけではないため、小規模な再エネ電源を統合し、蓄電池と組み合わせた需給管理を行う「アグリゲーション・ビジネス」の発展が期待されます。このようなビジネスの活性化を支えるために、FIP制度ではバランシングの柔軟な構成が認められ、FIT制度からFIP制度への移行を後押しするインセンティブも設けられています。FIP制度の具体的な運用としては、発電事業者が卸市場で直接取引する方法、アグリゲーターを介した取引、相対取引のいずれも選択可能です。

FIP制度は2022年4月から開始されています。その際、太陽光や中小水力など電源の種別によって、一定規模以上については、新規認定でFIP制度のみが認められます。このほか、新規認定でFIT制度が認められる対象についても、50kW以上は事業者が希望する場合、FIP制度による新規認定を選択できます。また、すでにFIT認定を受けている電源についても、50kW以上は事業者が希望する場合、FIP制度に移行が可能です。このように、今後はFITとFIPの2つの制度が併存することになります。

FIP制度は、再エネの自立化へのステップとして、プレミアムの上乗せやバランシングコストなどの手当ても考慮されていることから、これらをインセンティブにして、再エネ発電事業者にとどまらず、新たなビジネスの創出やさらなる再エネ導入が進むことが期待されています。