再生可能エネルギーとして注目を浴びる風力発電ですが、陸上・洋上の違いや翼形状にもさまざまな種類があります。この記事では、それぞれの特徴と風力発電のメリット・デメリットを明らかにしていきます。

風力発電とは?

風力発電は、風の力を利用して電気を発生させる発電方法です。エネルギー源が風であるため、化石燃料に頼らない非常にクリーンなエネルギーです。

古くから利用されてきましたが、地球温暖化対策として再び注目されています。

風車の仕組み

一般的な風車の基本的な仕組みを以下に説明します。

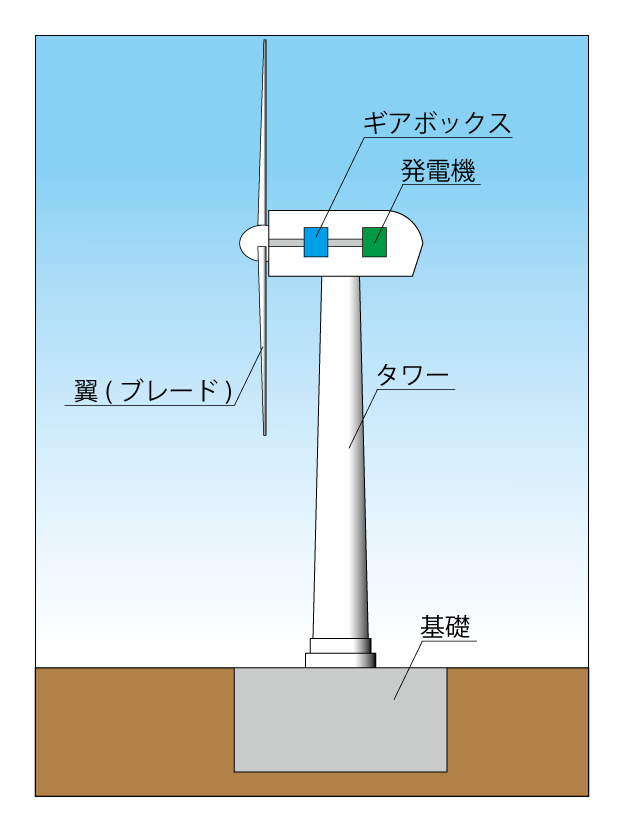

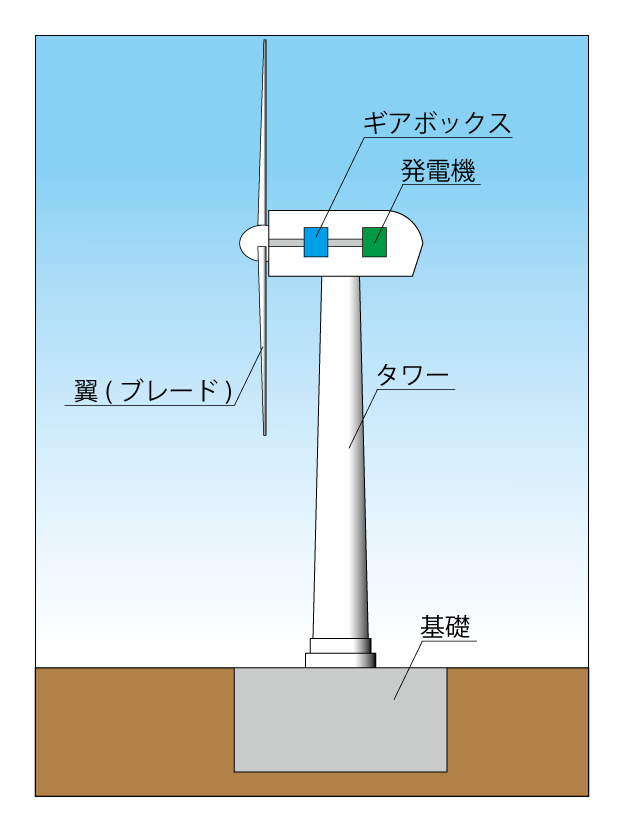

構造

翼: 風を捉えて回転動力に変換する回転翼です。

ナセル: 風車上部に設置されており、発電機、ギアボックス、翼を回転させるためのモーターなど、主要な機械部品が内蔵されています。小形の風車では、発電機だけが搭載されている場合があります。

タワー: 風車全体を支える支柱で、翼が回転するために十分な高さを必要とする場合があります。

基礎: 風車全体を支えるためのコンクリートまたは鋼の基盤です。

動力の変換

風がブレードに当たると、または風が当たった際に発生するブレードの圧力差で翼が回転し始めます。この回転運動は、翼に直結している軸を介してギアボックスに伝達されます。

ギアボックスは発電機の回転速度を増加させ、回転を発電機に伝えます。小形の風車では、ギアボックスが無くそのまま発電機に回転を伝える場合もあります。

電力生成

発電機は、機械的な回転エネルギーを電気エネルギーに変換します。ここで生成される電気は、電気設備で適切な電圧に調整されます。調整された電力は、系統電力網に送られるか、蓄電池に充電されます

制御システム

風車は、風の強さや方向が変わるとそれに応じて自動的に制御されます。翼の角度(ピッチ制御)や風車が向く方向(ヨー制御)を変えることで、効率的に風を捉え続けられるようにします。

再生可能エネルギーとしての現状と将来性について

風力発電は世界的に拡大しており、地域によっては電力供給の大きな柱となっています。

再生可能エネルギーの中でも比較的成熟した技術とされ、今後の技術革新による発電コストの低下や効率化、そして小型化によってさらに利用範囲が広がると予想されています。

また、地球規模での気候変動対策として、風力発電は欠かせないエネルギー源と位置づけられており、国際社会でもその普及拡大に向けてさまざまな支援が行われています。

将来的には、さらに多くの場所で風力発電が活躍することが期待されています。

風車の設置場所

風車には、設置場所や構造によって異なる種類があります。

大まかには「陸上風力発電」と「洋上風力発電」に分別されます。それぞれについて、説明します。

陸上風車

陸上風車は、陸地に設置する方式です。この方式は設置が比較的簡単で、初期費用が洋上車車に比べて低いのが特長です。

また、陸地であれば設置場所を比較的選ぶ制約が少ないですが、陸上風力発電では、周囲の風景や地域に配慮が必要なことと、風が強い場所を選定する必要があります。

洋上風車(着床式・浮体式)

洋上風車は、海や湖などに設置し、電力を生成します。着床式と浮体式の2つの種類があり、着床式は海底に基礎を造り、その上に設置する方法で、浮体式は浮体に設置して海面に浮かべる方法となります。

洋上では、陸上よりも高い風力を得ることができるため、高効率での発電が期待できる反面、高額な設備投資が必要とされます。

しかし、環境負荷が低く、住宅地から遠方の洋上に建設できるため、騒音影響が少ないというメリットもあり、今後の発展が期待されます。

風車の種類

風力発電の利用目的によってさまざまな風車が開発されています。風の状態や地理的な条件に合わせ、高い発電効率を追求するために、色々な種類が生まれてきました。

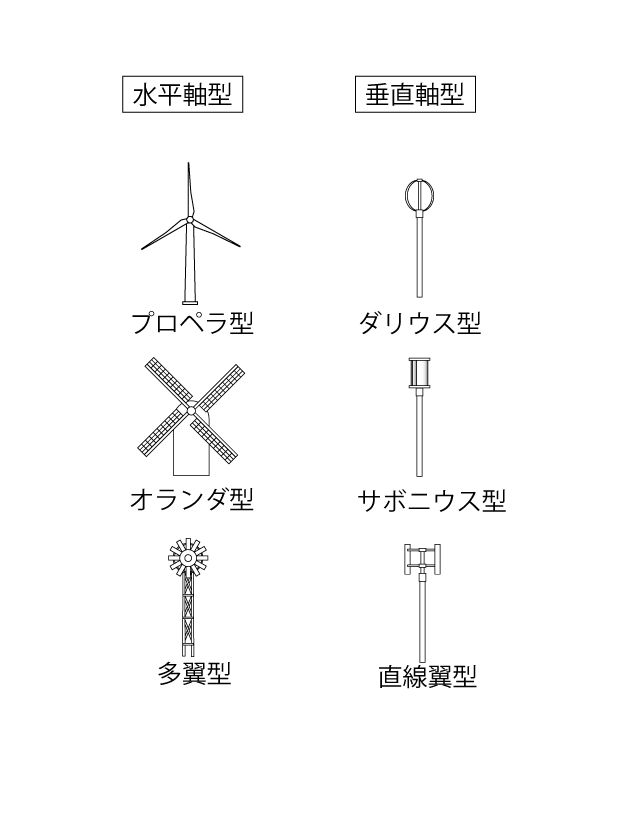

風車を大きく分けると、主に「水平軸風車」と「垂直軸風車」の2つに分類されます。大型の風車だけでなく小形の風車もあります。

水平軸風車

一般的な形の風車で、風向に対して平行な回転軸を有する風車です。プロペラ型、オランダ型、多翼型などがあります。水平軸風車は、風車の回転面が常に風の吹く方向に向く必要があるため、風車を風向に合わせて追尾する必要があります。

垂直軸風車

垂直軸風車は,風向に対し直角方向(地面に垂直なものが多い)の回転軸を有する風車であり、ダリウス型、サボニウス型、直線翼型などがあります。

垂直軸風車は、どの方向から風を受けても回転することができるため、風車を風向に合わせて追尾する必要がありません。

水平軸風車・プロペラ型

プロペラ型は、現在の風力発電で最も一般的に見られる形式です。航空機のプロペラに似た形状の羽根が水平軸に取り付けられています。

3枚翼から構成されているものが多く、風に対する翼の角度を調整するピッチコントロールや、風向きに合わせて全体を回転させるヨー制御などの制御行っています。

一般的に高い発電効率が得られるため広く普及していすが、風向きや強さに左右されやすい点があります。

また、効率よく発電する最適な回転数が高速側にあり、断面形状も細かいことから風切り音が発生します。街中に設置する場合は、騒音が問題となります。

水平軸風車・オランダ型

オランダ型はオランダをはじめとしたヨーロッパに多く見られる伝統的な風車です。大きく広がった帆が四方に取り付けられています。

発電に利用されることは少なく、主に水を汲み上げるためや、穀物をひくために用いられてきました。

水平軸風車・多翼型

多翼型は、多数の翼を持ち、風を捉えやすい構造をしています。大きな特長は、風速が低い地域でも効率よく動作することです。

農場や井戸などで使用されています。発電効率は、他の型式の風車に比べると効率が劣る傾向にありますが、静音性が高い風車です。

垂直軸風車・ダリウス型

ダリウス型は、独特の縦向きの羽根を持ち、垂直軸に翼の両端を取り付けた構造になっています。構成が簡単なためコスト抑えることができることに加えて、比較的発電効率が高いことが特長です。

回転の起動性に難があるため、回り出しをアシストするなどの対策が必要です。

垂直軸風車・サボニウス型

サボニウスは、S字型の翼が特徴で、回転の起動性が良く、起動風速が比較的低いです。

発電効率には限度があるため、小規模の発電や都市部での利用が中心になっています。

垂直軸風車・直線翼型

直線翼型は、垂直軸に対して複数の直線翼が同心円状に等間隔に配置された構造の風車です。

ダリウス型に似た特性で、回転の起動性が比較的悪いですが、発電効率が高いことが特長です。また、騒音が小さいことも特長です。

風力発電のメリット

発電時間

太陽光発電は夜間や曇りの日に発電量が著しく低下もしくは発電ができませんが、風力発電は風があればいつでも発電することが可能です。

環境にやさしい

風力発電は化石燃料を燃やすことなく発電を行うため、二酸化炭素排出量が少ないという特長があります。

風力発電のデメリット

騒音問題

風車のブレードが回転する際に生じる音は、人が不快に感じたり、不快な症状を起こす可能性があります。

人の少ない山間部や地域に設置するか、騒音が小さい垂直軸風車を採用する必要があります。

風の強さで発電量が左右される

風力発電は、風が弱い日は発電量が落ちるデメリットがあります。天候の変動によって発電量が少なくなると、電力供給が低下し、エネルギー需要の安定供給に影響を及ぼす可能性があります。

太陽光発電など他の再生可能エネルギーと組み合わせてハイブリッド発電や蓄電池を用いることで安定供給することが可能です。

まとめ

風力発電の技術は、その種類の豊富さと設計の多様性によって、さまざまな環境や要件に適応しています。

風車は主に水平軸風車と垂直軸風車の二つの大きなカテゴリーに分けられ、それぞれに特有の特性とメリットがあります。翼は効率や耐久性を高めるためにさまざまな形状や素材があります。

未来に向け、風力発電はさらなる効率の向上が求められている、期待されたシステムです。