近年、自治体による地方創生に向けた様々な取り組みが行われており、経済活性化と環境問題解決という両軸で事業計画を作成する自治体が増えています。

中でも「SDGs未来都市」と呼ばれる、持続可能な開発に取り組む地方自治体があります。

今回は、SDGs未来都市の種類や選定された自治体の事例を紹介します。

SDGs未来都市とは?

内閣府では、SDGsの理念に沿った取り組みを推進しようとする都市・地域の中から、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値の創出を通して、持続可能な開発に取り組む地方自治体を「SDGs未来都市」として選定しています。

「自治体SDGsモデル事業」の選定

また、「SDGs未来都市」に選定されるためには、選定基準をクリアする必要があり、選定された都市のうち特に先導的な事業が「自治体SDGsモデル事業」に認定され、その成功事例の普及が促進されています。

「広域連携SDGs未来都市」の選定

さらに内閣府は「広域連携SDGs未来都市」も選定しており、中長期的な規模で持続可能なまちづくりに向けて小規模な自治体が広域で協力し、スケールメリットを活かして実行可能性を高めつつ、SDGsの理念に沿って、地域活性化を目指す好事例としています。

「地方創生SDGs課題解決モデル都市」の選定

内閣府は、多くの自治体が直面する緊急かつ深刻な課題に対し、先進的で試験的なアプローチを行おうとする小規模な自治体を「地方創生SDGs課題解決モデル都市」として選定しています。これに加え、内閣府では地方創生の分野で経験と知識を持つ人材の活用を支援しています。さらに、この取り組みの計画から成果までを公開することで、SDGsの理念に基づいた地域の活性化や持続可能なまちづくりを推進しています。

自治体SDGsモデル事業と補助金の概要

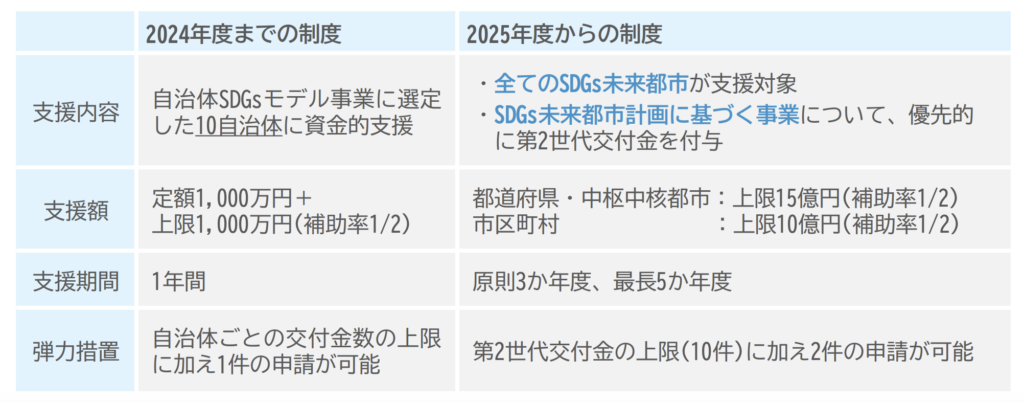

「自治体SDGsモデル事業」は内閣府による「地方創生支援事業費補助金(SDGs未来都市)」により支援されていましたが、2025年度から変更が予定されています。

これまでの制度では、選定された10自治体にのみ資金的支援が行われていましたが、今後は新たに選定されたすべてのSDGs未来都市が支援対象となります。さらに、既に選定されている207自治体についても、SDGs未来都市計画の更新計画が承認されれば、支援を受けることが可能になります。

支援内容も大きく変わります。補助率は従来と同じ1/2ですが、上限額が従来の最大2,000万円から10億円へと大幅に引き上げられます。また、支援期間もこれまでの1年間から原則3年度、最長で5年度まで延長されるため、より長期的な取り組みが可能となります。

申請可能件数に関しても柔軟性が増しています。これまで自治体ごとに1件までだった申請数が、今後は最大2件まで申請できるようになりました。これにより、自治体ごとに異なる複数のSDGs関連プロジェクトを同時に進めやすくなります。

この制度変更により、SDGs未来都市が「新しい地方経済・生活環境創生交付金(新地創交付金)」の重点分野として位置付けられ、地方創生に向けた取り組みがさらに加速することが期待されています。

自治体による取り組み事例

SDGs未来都市選定に応募するには、具体的にどのような取り組みを計画していく必要があるのでしょうか。ここからは、その参考としてSDGs未来都市に選定された都市の中から3つの自治体をピックアップし、取り組みの一例を紹介します。

自治体SDGsモデル事業事例|東京都品川区

東京都品川区2は、子どもの割合が東京23区の平均に比べて高いことや、「五反田バレー」と呼ばれるIT企業・スタートアップが集積する特徴もあり、SDGs未来都市として、ウェルビーイング(幸福)を中心に据えた持続可能なまちづくりを進めています。そのため、地域の子どもたちが成長できる環境の提供や、次世代を担う起業家の育成に力を入れています。

また、SDGsの実現に向けた取り組みとして、区全体のSDGsを推進する「しながわSDGs共創推進プラットフォーム」を設立しました。このプラットフォームは、多様なステークホルダーの意見を収集し、課題解決に向けた方向性を示す役割を果たしています。また、持続可能な資金スキームとして「ウェルビーイング・SDGs推進ファンド」を設け、地域の課題解決や新たなソリューションの創出を目指すスタートアップ企業や中小企業を資金面で支援します。

さらに、子どもたちの柔軟な発想を活用したアントレプレナーシップ教育を展開しています。アントレプレナーシップ教育とは、起業に限らず、新事業創出や社会課題解決等、新たな価値を生み出す姿勢や発想・能力等を身に着けるための教育のことです。品川区では小中学生を対象にしたイベントや講座を通じて、経済の仕組み、商売の基本および起業家精神を五反田バレーの経営者との交流などにより学んでもらう機会を提供します。

品川区の取り組みは、住民一人ひとりが幸福を実感できる「ウェルビーイングな社会」の実現を目指し、持続可能で包括的なまちづくりを進めるモデルケースとなっています。SDGs未来都市としての選定を契機に、品川区は地域の課題解決と未来志向の発展に向けて、さらに取り組みを加速させています。

広域連携SDGs未来都市事例|岐阜県・長野県

岐阜県3と長野県4が連携し、9市町村を対象にした「リニア時代に備えた持続可能なスローツーリズム」という取り組みが実施されています。この取り組みでは、森林、歴史、文化、アクティビティといった地域資源を活用し、ゆっくりと地域を周遊する「スローツーリズム」を軸に観光の高付加価値化を目指しています。

またこのプロジェクトでは、森林を活用した「ストレスマネジメントの里」の形成を進め、観光客だけでなく地域住民の環境・健康意識の向上を図っています。観光資源としての森林の癒し力や歴史的文化資源を活用し、健康増進型および環境配慮型の観光スタイルを提案しており、リニア中央新幹線の開業により期待される国内外からの観光客を見据えた準備が進められています。

さらに、デジタル技術を活用した観光情報発信体制も強化されており、Google「ビジネスプロフィール」の活用を推進するセミナーやDX人材育成が進行中です。デジタル観光マップの運用やポスターの配布物を通じて、地域資源の魅力を効果的に発信しています。

これらの取り組みを通じて、観光を通じた交流人口の拡大、地域経済の活性化、住民意識の改革が期待されており、持続可能な地域づくりのモデルとして注目されています。

地方創生SDGs課題解決モデル都市事例|北海道厚沢部町

北海道厚沢部町5は、「世界一素敵な過疎のまち」を目指し、子育て支援と地域経済の活性化を両立させる新たな施策を展開しています。その中核を担う取り組みとして、子育て世帯を対象に地元産のお米をデジタルギフトとして提供するプログラムを実施しています。このユニークな取り組みは、地域の米農家を支援しつつ、若い世代にとって魅力的な居住環境の構築に寄与することを目的としています。

厚沢部町は農林業を基幹産業とする一方で、人口減少や子育て世帯の経済負担といった課題に直面しています。さらに、地域の米農家は農業産出額の低下に苦しんでおり、地域全体で経済的な活性化が求められていました。こうした背景のもと、町は地元産の米を活用して課題解決に取り組むことを決定しました。

この施策の特徴は、地域の米農家が生産したお米を、お米の種類や時期を手軽に選んで購入できるデジタルギフトとして子育て世帯に支給する点です。これにより、子育て世帯の食費負担を軽減するとともに、米農家の収入増加にも寄与します。また、地域の米を直接的に消費者に届けることで、地産地消を促進し、地域資源への認識を深める仕組みを構築しています。さらに、受け取った世帯が生産者にお礼を伝えられる仕組みを設けることで、住民と地域の絆を強化することも目指しています。

この取り組みが期待する成果は多岐にわたります。子育て世帯の経済的負担を軽減するだけでなく、出生数の増加や若い世代の地域定住につながる可能性が高いとされています。また、地元産品の認知拡大や米農家の持続可能な経営を支援することで、地域全体の経済を活性化することが期待されています。

厚沢部町は、この成功を踏まえ、さらに広範な施策展開を目指しています。お米以外の地元産品を活用したデジタルギフトの導入を検討するなど、多様な地域資源を活かした新しい支援策を模索しています。

厚沢部町のこの事例は、過疎地域が地域資源を活用して課題解決を図る先進的なモデルケースとして、全国の自治体にとっても参考となる取り組みです。このような創造的な試みが、地域の未来を切り開く鍵となるでしょう。

今後の展望

「SDGs未来都市」は、2024年度までに210都市の選定を目指し、累計206都市が選定されています。また、内閣府では2025年度から自治体SDGsモデル事業の選定は行わず、SDGs未来都市のみ選定を行い、2026年度のSDGs未来都市の選定は現在検討中としており、SDGs未来都市計画に基づく事業を新しい交付金である「新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)」の優先的な支援対象とするなど新しい交付金の仕組みも始まります。

2023年度の全国アンケート調査では、小規模自治体におけるSDGs推進の割合が低いことが課題として浮き彫りになっています。これを解決するためには、近隣や同様の課題を抱える自治体との連携を通じてスケールメリットを活かした取り組みの推進が期待されています。

さらに、専門家への外部委託を活用する場合は、任せきりにせず、効果的に依頼することが重要と考えられています。自治体が2030年のSDGs目標達成に向け、自走できる推進体制の構築と予算配分の適切な検討が進められています。

【出典・参考資料一覧】

- 【1】内閣官房・内閣府「自治体SDGs推進評価・調査検討会(第93回)(参考資料2)」 ↩︎

- 【2】内閣官房・内閣府「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」 ↩︎

- 【3】内閣官房・内閣府「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」 ↩︎

- 【4】内閣官房・内閣府「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」 ↩︎

- 【5】内閣官房・内閣府「2024年度自治体SDGsモデル事業/広域連携SDGs未来都市/地方創生SDGs課題解決モデル都市 事例集」 ↩︎